2026

- LUN

- MAR

- MER

- JEU

- VEN

- SAM

- DIM

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

91470 Limours

Associations :

|

Fabriquants :

|

|

|

La maladie de Ménière

Synthèse de l'exposé du Docteur Sebestyen

à l'Assemblée Générale 2024 de l'ANIC

| La maladie de Ménière porte le nom du médecin français, Prosper Ménière (1799-1862), qui, dans son mémoire resté célèbre et présenté à l’Académie de Médecine en 1861, associait un trouble fonctionnel se manifestant par des vertiges à répétition, des acouphènes de nature variable et un trouble de l’audition à une maladie de l'oreille interne et non du cerveau comme il était pensé jusque là. |

De nos jours la prévalence de la maladie de Ménière est estimée entre 34 et 190 pour 100 000 habitants, avec une légère prépondérance féminine. Cette large fourchette s’explique d’une part par des critères diagnostiques parfois différents selon les études et d’autre part par des variations géographiques. La forme unilatérale est la plus fréquente survenant entre 30 et 70 ans avec un pic entre et 30 et 50 ans. (1)

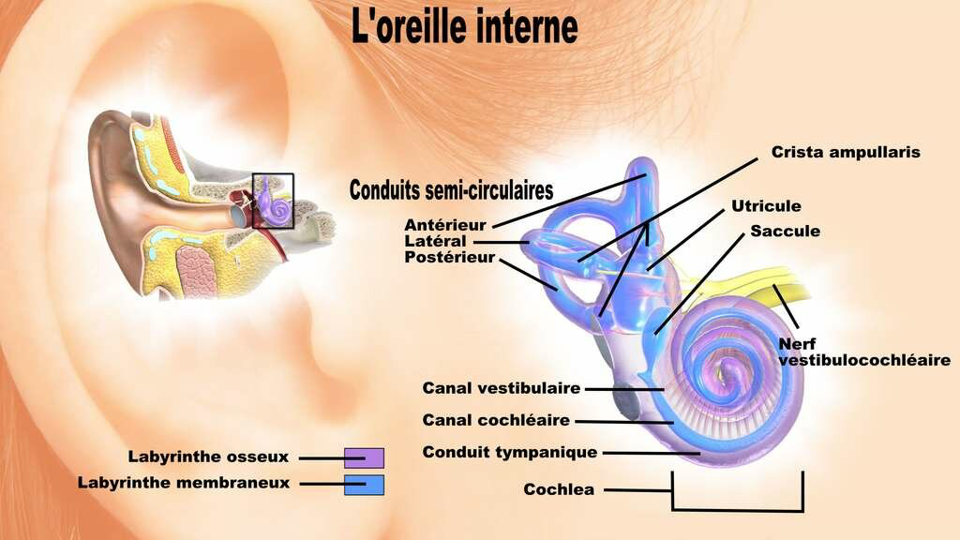

Pour mieux comprendre la pathologie, il faut connaître l'anatomie de l'oreille. L'oreille interne est l'une des trois principales parties de l’oreille, avec l'oreille externe, qui va jusqu'au tympan, et l'oreille moyenne, qui contient les petits osselets. Elle est logée à l’intérieur du rocher de l’os temporal (partie du crâne) et possède 3 compartiments :

a) La cochlée – structure en forme de coquille ou d’escargot essentielle à l’audition ; elle convertit les vibrations sonores en signaux électriques transmis au cerveau par le nerf auditif.

b) Le vestibule – composé de l’utricule et du saccule ; il est impliqué dans la détection des changements de position de la tête et des accélérations linéaires, contribuant ainsi à la perception de l’équilibre.

c) Trois canaux semi-circulaires dans chaque oreille (horizontal/latéral, supérieur/antérieur et inférieur/postérieur) - positionnés perpendiculairement les uns aux autres et analysant les mouvements de la tête dans les trois plans de l’espace.

|

|||

|

Schéma de l'oreille interne tiré de : |

|||

La maladie de Ménière implique l’hydrops endolymphatique qui est défini comme un excès d’endolymphe dans l’espace endolymphatique entraînant une pression augmentée dans les structures qui contiennent ce liquide et un déséquilibre du système. Cela provoque des surdités de l’oreille atteinte, au début fluctuantes et sur les fréquences graves, associées à des acouphènes et à des vertiges rotatoires. On remarque une dilatation du saccule puis de l'utricule et, dans les cas plus avancés, de tout l'espace endolymphatique.

La cause exacte n’est pas encore connue. Plusieurs hypothèses existent sur des causes auto-immunes, des infections virales, des changements vasculaires, des composantes génétiques ou un disfonctionnement du système nerveux autonome conduisant à un déséquilibre de l’homéostasie de l’oreille interne. (2) Il existe aussi des formes d'hydrops secondaire, complications d’une autre pathologie de l’oreille interne, liées à des malformations de l'oreille interne, à des tumeurs qui peuvent créer une compression sur le nerf vestibulaire, à des traumatismes sonores ou autres.

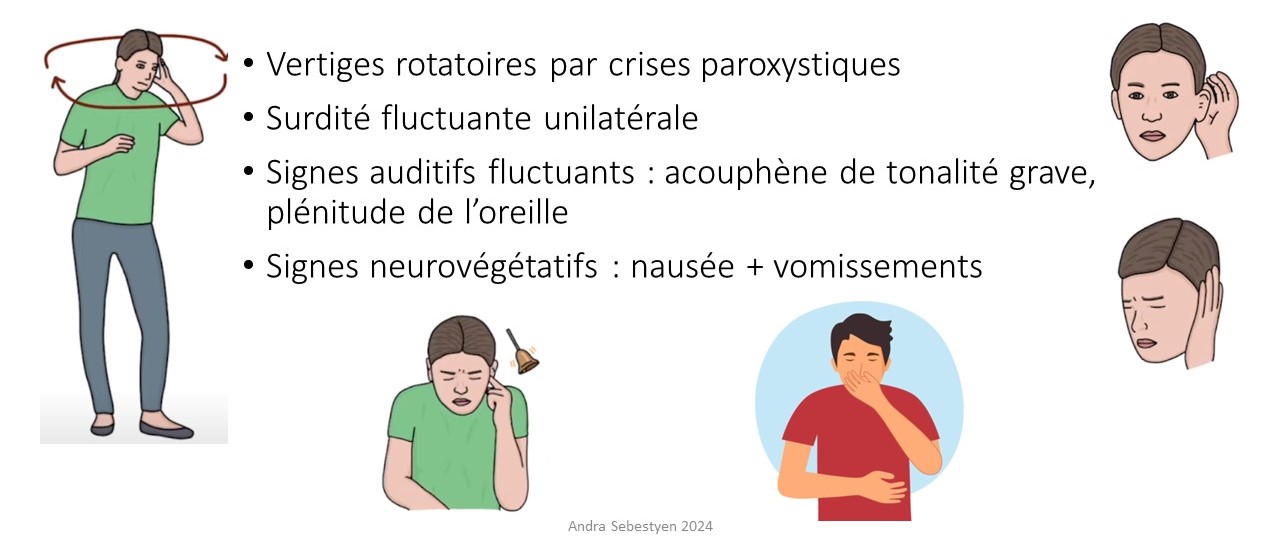

Quelle est la réalité clinique ? Des patients qui ont des vertiges rotatoires pouvant arriver à n'importe quel moment et pouvant durer jusqu’à 24 heures. Une surdité unilatérale qui fluctue au début, d’autres signes auditifs fluctuants comme des acouphènes, la sensation d'une oreille pleine. Les vertiges sont accompagnés par des signes neurovégétatifs comme des nausées, des vomissements, des suées. Il existe des formes incomplètes avec seulement des signes auditifs (hydrops cochléaire) ou seulement des crises de vertige sans signes auditifs (hydrops vestibulaire) ou bien, même si c'est plus rarement, des formes bilatérales (hydrops qui atteint les deux oreilles).

Tableau clinique

(Illustration tirée de https://youtu.be/4YVfa1JFhu0?si=ELd7-N1pOcon4iJR)

Plus grave est la crise avec une chute brutale sans signe annonciateur et sans perte de connaissance, le patient ne se rend pas compte de ce qu'il se passe, il se sent projeté, il tombe, comme s'il était poussé par quelqu'un. C’est ce qu’on appelle une « crise de Tumarkin » qui peut arriver dans les cas plus avancés de la maladie. C’est dû à un changement soudain de la pression du liquide endolymphatique entraînant une crise otolithique, qui crée un dysfonctionnement du saccule et de l’utricule avec perte de tonus musculaire des membres inférieurs posant un sérieux risque d'accident.

Avant d’informer le patient sur sa maladie et de mettre en route un traitement adapté, il est primordial d’évaluer son état d’avancement et surtout l’importance des lésions déjà installées dans le vestibule et la cochlée, même si les déficits mesurés sont fluctuants. Le bilan de l’audition par au moins une audiométrie tonale et vocale complète, le bilan vestibulaire par vidéonystagmographie avec épreuve calorique calibré (mettre de l'eau ou de l'air dans l'oreille pour évaluer le degré de fonctionnement), des potentiels évoqués otolithiques myogéniques et le bilan radiologique par l’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui de nos jours, avec des protocoles spécifiques, est capable de montrer l’hydrops au sein des différentes structures du labyrinthe membraneux. Le retentissement et la gêne sont évalués par des questionnaires et des échelles visuelles analogiques.

Tous les tests et questionnaires sont répétés au cours de la maladie pour pouvoir surveiller le degré d'évolution dans le temps.

|

Le but de la prise en charge est de contrôler les symptômes et d'améliorer la qualité de vie des patients. Il est nécessaire d’essayer de stopper les crises de vertiges, de prévenir si possible l'aggravation de la perte de l'audition, ou dans le cas contraire de s’occuper de la réhabilitation auditive. | |

| Il faut aussi se concentrer sur la réduction des signes auditifs associés comme les acouphènes et l’hypersensibilité au bruit, la plénitude de l'oreille qui peuvent être extrêmement invalidants. | ||

La rééducation vestibulaire trouve sa place dans le cas d’un déficit vestibulaire stabilisé : suite à un traitement vestibulo-suppresseur chimique ou chirurgical, en cas de crises de vertige suffisamment espacées, dans le cas de peur et d'insécurité liées aux vertiges ou pour des symptômes comme des instabilités inter-critiques. (3)

Il est important d’améliorer l’hygiène de vie des patients par une bonne gestion du stress, de l’anxiété, le respect des heures de sommeil, une activité physique régulière, un régime équilibré (même si c’est une recommandation empirique, il faut éviter l’excès du sel qui augmente la quantité de liquide dans le corps et par la suite dans l’oreille interne et il faut éviter les excitants tels que la caféine qui est susceptible de provoquer des crises de maladie de Ménière). (4, 5)

Si existants, les troubles du sommeil (avec ou sans syndrome d’apnée de sommeil) non pris en charge peuvent aggraver le handicap ou l’inconfort dû aux vertiges et aux autres symptômes de la maladie de Ménière. (6)

Bien sûr toute une pharmacopée est à la disposition du médecin pour soulager le patient sans pour autant qu’il y ait de bases scientifiques claires pour une stratégie thérapeutique définie et applicable à tous. C’est une tâche complexe et la prescription d’un traitement de fond repose plutôt sur des habitudes empiriques.

La bétahistine est le médicament le plus utilisé en France comme traitement de fond de la maladie de Ménière, auquel on peut rajouter des diurétiques (sur des périodes limitées, avec un contrôle strict du potassium dans le sang et en l’absence de contre-indications), ou des substances osmotiques comme le glycérol. (3) En cas de crise de vertiges rotatoires le Tanganil est le plus fréquemment prescrit avec des médicaments contre la nausée.

Dans certains cas, comme dans le cas d’un profil auto-immun de la maladie de Ménière, on peut prescrire une corticothérapie par voie orale, ou par injection intratympanique.

En cas d’échec, un traitement destructif par injection intratympanique de Gentamicine peut être proposé dans des indications strictes et après avoir bien évalué le handicap ressenti, l'état auditif et vestibulaire des deux oreilles et après avoir bien considéré l’âge et les comorbidités du patient.

Dans le cas de maladies très handicapantes surtout à cause de vertiges invalidants et dans l’échec de tout autre traitement médicamenteux non invasif, certains traitements chirurgicaux éventuellement ablatifs existent avec des indications précises.

Tout au long de l’évolution de la maladie, l’audition doit être surveillée de près avec des consultations en urgence en cas de fluctuation auditive. Si elle ne peut pas être stabilisée avec des traitements médicamenteux, il est nécessaire de corriger la surdité avec, quand c'est possible, un appareillage auditif conventionnel. Dans les cas de surdité profonde bilatérale, de surdité fluctuante sur oreille unique ou de surdité profonde unilatérale avec acouphène invalidant, un implant cochléaire peut être proposé pour redonner la sensation auditive et améliorer la vie des patients.

Dr Andra Sebestyen

CRIC Hôpital Rothschild, Paris 12ème

APHP - Sorbonne Université

Bibliographie :

1. Lopez-Escamez, Jose A. et al. ‘Diagnostic Criteria for Ménière’s Disease’. 1 Jan. 2015 : 1 – 7.

2. Merchant SN, Adams JC, Nadol JB Jr. Pathophysiology of Ménière's syndrome: are symptoms caused by endolymphatic hydrops? Otol Neurotol. 2005 Jan; 26(1):74-81.

3. SFORL Recommandation pour la pratique clinique, RCP Stratégie diagnostique et thérapeutique dans la maladie de Ménière, 2017

4. Sharon JD, Trevino C, Schubert MC, Carey JP. Treatment of Ménière's Disease. Curr Treat Options Neurol. 2015 Apr;17(4):34

5. Luxford E, Berliner KI, Lee J, Luxford WM. Dietary modification as adjunct treatment in Ménière's disease: patients willingness and ability to comply. Otol Neurotol 2013;34:1438-43.

6. Nakayama M, Masuda A, Ando KB, Arima S, Kabaya K, Inagaki A et al. A pilot study on the efficacy of contunous positive airway pressure on the manifestations of Ménière's disease in patients with concomitant obstructive sleep apnea syndrome. J Clin Sleep Med 2015;11:1101-7.